智能時代更需要什么樣的教師

http://www.fs-bby.com2025年05月27日 09:32教育裝備網

當人工智能浪潮重塑教育形態,教師角色正在經歷歷史性轉型。面對智能技術對教育的深度影響,只有不斷適應人機協同教學新生態的教師才能更勝任,具體來說需要包括以下特征。

堅守教育人文底色。在算法主導的信息爆炸時代,教師既要掌握AI工具的價值敏感性,更要堅守教育的人文底色。要能甄別AI生成內容的認知偏差,在虛擬與現實交織的教育場景中守護學生的精神成長。

預見教育發展趨勢。教師需構建“技術—教育—社會”三維分析框架:理解生成式AI如何改變知識生產模式,預見腦機接口技術可能帶來的學習范式變革,洞察智能時代人才核心素養的迭代路徑。這種預見力不是模糊的猜想,而是建立在對教育史發展規律、技術演進邏輯和社會需求趨勢的交叉研究之上。

打破學科壁壘。傳統學科知識壁壘正在被AI打破,教師需構建“T型”知識結構:縱向深耕學科本質,橫向打通跨學科連接。既要掌握本領域的AI應用前沿(如數學學科中人工智能算法等),又要培養計算思維、數據素養等能力。如在生物課上引導學生用AI模型模擬生態演化,在歷史教學中用數字人文技術還原文明現場,讓學科認知在智能工具的賦能下實現維度躍升。

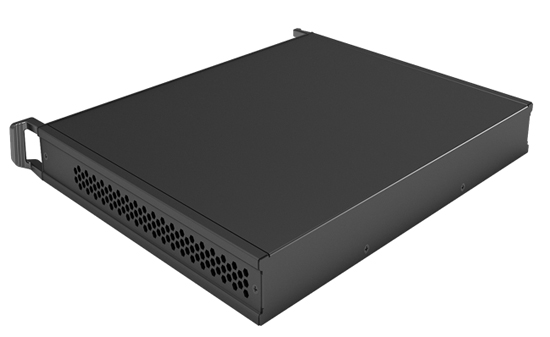

設計智能教育場景。教師要從工具使用者轉型為智能教育生態的架構師。具備 “AI+教學”的協同設計思維,即能基于學情數據構建個性化學習路徑,會運用自然語言處理技術設計交互式學習場景,又善用虛擬現實技術打造沉浸式課堂。在智能技術的輔助下,從重復性勞動中解放,專注成為學習過程的“策展人”——設計挑戰任務、激發深度對話、引導批判思考。

培育智能思維。面對AI強大的生成能力,教師通過設計開放性探究任務,培養學生在混沌中發現問題、在矛盾中重構認知的能力。在文學創作中引導學生辨識AI生成文本的“機械性完美”,在科學實驗里教會他們質疑仿真數據的真實性,讓質疑精神成為對抗算法偏見的利器。

做好數字倫理守護。在數據驅動的教育新時代,教師既要教會學生保護個人隱私,更要培養數據責任意識:在AI輔助創作時標注數據來源,在智能決策系統中審視算法偏見。通過建立“算法透明性”討論課,開展“數字身份”主題探究,讓技術倫理教育成為新時代必修課。

(作者單位:山東省濟南市章丘區第五中學)

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁