智能快車,出發向未來——走進2025世界數字教育大會教育數字化成果展

http://www.fs-bby.com2025年05月15日 09:07教育裝備網

智能時代到來,數字技術將如何撬動教育變革?5月14日,2025世界數字教育大會在湖北武漢開幕,教育數字化成果展同期啟動。展覽圍繞“智能無界·教育共生”主題,生動解答智能時代的教育之問。

這列通向未來的快車上,有哪些不容錯過的精彩?記者第一時間前去探訪。

看數字化融入教育各領域

“叮——咚——”展廳中,觀眾用小錘子敲擊編鐘模型,動聽的聲響不時傳來。

記者上前嘗試后,武漢市育才小學副校長賀敬遞來一張書簽,其上畫著編鐘,還印著一串音頻波紋。“這段波紋就是敲擊編鐘轉化而來的。”賀敬說。

悠悠古韻與陣陣書香,如何連接?賀敬介紹:“我們學校是全國首個、湖北省唯一擁有整套編鐘的學校,編鐘也就成為學校書香校園建設的特色。近年來,數字技術為提升學生閱讀素養提供了支持,這次展示的就是我們的實踐成果。”

大屏幕上,“智慧育才”主題閱讀平臺顯示著9項閱讀活動。“學生可以在平臺上選擇活動,平臺通過數據為學生生成閱讀素養數字畫像,并提供個性化指導,真正讓學生愛上閱讀、在閱讀中受益。”賀敬說。

另一邊,國家開放大學搭建的“客廳”里,不少觀眾正提筆練書法。

只見書寫過程被記錄并上傳至云端,人工智能對照碑帖逐字進行筆法分析。全國道德模范、武漢開放大學教師董明頗有感觸:“如今,我正帶著更多學習者在國家終身教育智慧教育平臺學習。我相信,數字教育能幫助每一位終身學習者成為更好的自己。”

從基礎教育到終身學習,從課堂之內到“處處能學、時時可學”,展覽涵蓋基礎教育、職業教育、高等教育、終身教育、國際教育和未來教育六大核心板塊,50多個展項集中呈現國家教育數字化戰略布局及政策成效,生動展示數字教育融入教育教學各領域的豐富實踐。

來自摩爾多瓦主流媒體“信息標簽”通訊社的記者羅克姍娜認真瀏覽每個展臺。她說:“中國有非常豐富的數字教育經驗,這對所有國家的人來說都是不可思議的。中國如此開放,將經驗與全世界共享。”

看前沿技術構建教育新場景

“水下機器人已到達作業深度,正在尋找目標物。”在哈爾濱工程大學“深海探險家:水下機器人作業虛仿實踐平臺”前,人頭攢動。

該校船舶工程學院教授昝英飛告訴記者,海洋環境復雜多變,管道連接、油氣開采等深水作業只能依靠水下機器人。但水下機器人課程理論性強、不夠直觀,理解難度較大。“學校自主研制的水下機器人作業虛仿實踐平臺,通過運動仿真、視景仿真和人機交互等技術,構建逼真的虛擬作業空間,學生能夠深入學習水下機器人的運動控制與建模方法,沉浸式掌握其操作及作業流程。即使在1500米深海,作業情況也能精準模擬。”

展覽融合人工智能、多模態交互等前沿技術,構建虛實交融的沉浸式觀展體驗,讓觀眾目不暇接。

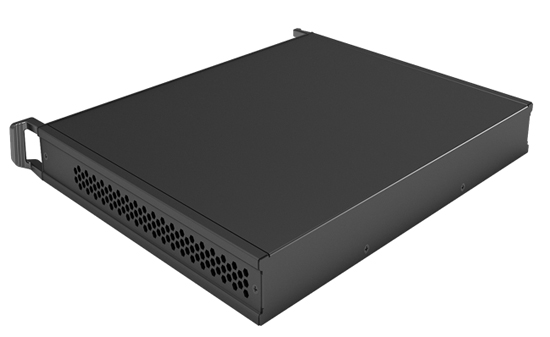

科大訊飛AI黑板呈現“未來課堂”新樣態:語文課上,虛擬人司馬遷與學生開啟跨越時空的對話;數學課上,動態數形轉換、3D模型剖分等技術將抽象的數學公式與幾何圖形轉化為可視化內容。南充文化旅游職業學院通過擴展現實技術,將故宮、盧浮宮等景點“搬”到學生眼前……

“展覽中讓我感受最深的就是人工智能等前沿技術的應用。”湖北三峽職業技術學院三峽低空經濟研究院副院長于寧波說,“人工智能等技術正在顛覆傳統教育模式。學生獲取知識的方式改變了,教師的身份、教育的形式也要發生變化。教師更要成為學生學習的引領者,幫助學生更好地應用新技術來掌握知識技能。”

看智慧賦能開啟教育大變革

“在荷蘭,機器人已經在小學運用。我要借這次機會,見識人工智能如何平衡教和學的關系。”荷蘭阿姆斯特丹自由大學人工智能系教授弗蘭克·范·哈梅倫說。

“智能時代,教育何為”是世界共同的議題。展覽成為智慧共享的平臺。

2022年,湖北省宜昌市西陵區唐家灣中小學成立,正值國家智慧教育公共服務平臺上線,學校開啟了國家平臺賦能長江生態教育新樣態的探索之路。該校黨總支書記錢丹介紹,學校依托國家平臺打造湖北省級專家團隊工作室,采用“一課多師、優師同堂”雙師課堂模式,帶動教師隊伍成長;鼓勵學生成為課程建設的“小先生”,制作主題微課上傳平臺;利用數字化手段,將生態教育宣講“主課堂”搬到長江邊,真正讓生態教育“活”起來。

更多經驗在展覽中呈現——

數字技術如何助力鄉村教育?中國聯通利用“5G+AI”技術,依托國家智慧教育公共服務平臺開展專遞課堂,讓丹江口的茶香飄入土關埡鎮中心學校的課堂,并以家校社聯動模式,開展親子共習茶道、茶農技能數字化培訓等,該經驗被聯合國教科文組織農村教育中心列為典型案例。

數字技術如何讓特殊教育更精準科學?湖北省襄陽市特殊教育學校應用腦電波、面部識別技術輔助評估篩查,為學生定制個性化課程;模擬情境體驗,讓康復訓練不再枯燥。

……

展覽不斷加深中外觀眾的共識:數字教育公平、全納、開放、共享等優勢,為解答教育如何更好地服務現代化和人的全面發展提供了新路徑。

一批批觀眾走進展覽,提問、拍照、記錄。應該相信,更多的交流與合作將助力彼此奔赴更加開放、更加智能的教育新階段。

本報武漢5月14日電

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁